विशेष: स्त्री अस्मिता की वो साहित्यिक जंग, जिसने पितृसत्ता को घुटनों के बल ला दिया!

भारतीय समाज मूलतः एक पुरुष-प्रधान समाज रहा है। सदियों से इस पितृसत्तात्मक समाज ने धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को छीन कर उन पर नियंत्रण रखा और उनका शोषण किया। उनके सारे मानवाधिकार छीन लिए। उन पर बाल विवाह, सती जैसी कुप्रथाओं को थोप दिया। उन्हें खरीदा-बेचा, अपहरण किया, दांव पर लगाया, अग्नि में जलाया। जब चाहा उन्हें काम उत्तेजना का साधन बनाया, उनका भोग किया, जब चाहा उनकी निंदा की। उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना कर रखा।

अंग्रेजों के साथ आधुनिक मानवतावादी विचारों ने भी प्रवेश किया। ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ। कुप्रथाओं का विरोध होने लगा। विधवा-विवाह, स्त्री-शिक्षा आदि हितों की बात भी चली। किन्तु अधिकतर बुद्धिजीवी लैंगिग समानता के पक्षधर नहीं थे। महिलाओं को बस उतनी शिक्षा देना चाहते थे, जिससे वे एक आदर्श गृहिणी बन सकें, उससे अधिक नहीं।

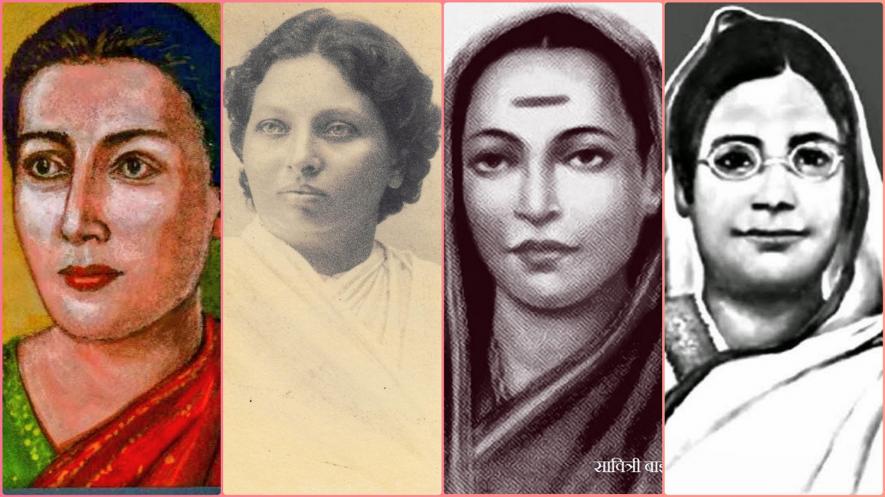

कुप्रथाओं की बेड़ियाँ ढीली हो रहीं थी पर आदर्श और मर्यादा के कारागार में महिलाएँ अब भी कैद थी। महिलाओं की समस्याओं को महिला की दृष्टि से देखने की आवश्यकता थी। ऐसे में सावित्री बाई फुले, पंडिता रमाबाई, एक अज्ञात हिन्दू औरत, रुकैया सख़ावत हुसैन, ताराबाई शिंदे समेत कुछ अन्य महिलाओं ने आगे आकर पितृसत्ता के विरुद्ध स्त्री मुक्ति की जंग छेड़ दी।

इस क्रम में पहला नाम है ‘सीमंतनी उपदेश’ (1882) की लेखिका ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ का। लेखिका भारतेन्दु की समकालीन पंजाब प्रांत की एक बालविधवा थीं। आधुनिक विचारों और वैश्विक ज्ञान-विज्ञान से परिचित थी। अपने लेखों में लेखिका ने बड़ी उग्र शैली में पितृसत्ता और नारी विरोधी रिवाजों पर आक्रमण किया है। तत्कालीन समाज की वास्तविकता उजागर करते हुए वह लिखती है, “तमाम हिंदुस्तान से तलाश करने से शायद सौ-पचास ही निकलेंगे जो स्त्रियों को भी इंसान जानते हैं।”

लैंगिक असमानता पर प्रश्न करने के लिए वे धार्मिक मान्यताओं का भी प्रयोग करती हैं, “क्या ये वही हिंदुस्तान की औरतें हैं जिनको ब्रह्मा अपने आधे अंग से पैदा किया था? अफसोस है कि आधा अंग मजे उड़ाये, आधा अंग दुख सहे।”

लेखिका महिलाओं पर हो रहे शोषण का मार्मिक उल्लेख करती है और उन्हें इन महिला विरोधी रिवाजों को तोड़ने के लिए प्रेरित भी करती है, “तुमको भी चाहिए जो खराब दुख देने वाली रस्म हैं, उनको तोड़ अच्छी रस्म निकालो.... खूब याद रखो, जब तक खुद इन बेड़ियों को न उतारोगी ..... जब तक खुद अपने ऊपर रहम न करोगी, मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तानी तुम पर रहम करें।”

लेखिका जानती थी कि महिलाओं पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें पतिव्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि वह विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, वह कहती है, “शादी से बड़ी-बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं .... शादी करने से अपने अखत्यारात दूसरे के अखत्यार में देने पड़ते हैं ..... लौंडी तो यह सारी उम्र सब ही की रहती है, पर शादी करने से बिल्कुल जरखरीद हो जाती है”।

लेखिका साहित्य में अज्ञात थी किन्तु समाज में भली-भाँति ज्ञात थी। प्रगतिशील मंडली से संपर्क में थी, स्त्री आंदोलनों में भाग लेती थी और अभिभाषण भी करती थी।

पंडिता रामबाई। साभार : द न्यूयॉर्क टाइम्स

पंडिता रामबाई। साभार : द न्यूयॉर्क टाइम्स

स्त्री अस्मिता संघर्ष की दूसरी सशक्त अगवा थीं पंडिता रमाबाई। 1858 में मद्रास प्रांत में जन्मी रमाबाई संस्कृत और शास्त्रों की ज्ञाता थीं। उनके नारीवादी विचारों ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकनंद जैसे बुद्धिजीवियों को भी उनका विरोधी बना दिया था। रमाबाई ने अपनी रचनाओं से पितृसत्ता और कुप्रथाओं का विरोध किया। ‘स्त्रीधर्म-नीति’ में वह महिलाओं के अधिकारों के लिए समाज को फटकार लगाती हैं, “सिर्फ अतीत के गौरव की खोखली बातों से कुछ नहीं होता। स्त्रियों को उनका हक़ दो, तभी वे और उनकी संतान मुकम्मल इंसान बन पाएगी”।

The High-Caste Hindu Women (1987) रमाबाई की सर्वाधिक चर्चित किताब रही। इसमें उन्होंने बाल वधू और बाल विधवाओं सहित महिलाओं के जीवन के काले पक्षों को दर्शाया। महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण उन्होंने जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता को माना, जिसके लिए वह बार-बार वेदों और मनु के आचार संहिता को उद्धृत करती हैं। वह लिखती हैं, “आचार-संहिता निर्माता मनु उन कई सौ लोगों में से एक हैं, जिसने दुनिया की नज़रों में स्त्रियों को घृणास्पद जीव बनाने में अपना सारा ज़ोर लगा दिया।”

वह समाज में पुत्र और पुत्री भेद का भी चित्रण करती हैं, “प्राचीन संहिताएं पुरुष की श्रेष्ठता को स्थापित करती हैं... लड़कियों का हिन्दू घर में जन्म लेना अपशकुन माना जाता है”। वह हर अवस्था में महिलाओं की दुर्दशा का चित्रण करती हैं। विवाह-पाठ को उद्धृत कर विवाह-व्यवस्था को उजागर करती हैं, “अब से लड़की उस व्यक्ति की है, वह न केवल उसकी संपति है अपितु निकटतम रिश्तेदारों की भी”। उन्होंने आजीवन महिलाओं की अस्मिता, मुक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया।

ताराबाई शिंदे। फोटो साभार : फेमिनिज़म इन इंडिया

ताराबाई शिंदे। फोटो साभार : फेमिनिज़म इन इंडिया

ताराबाई शिंदे इस कड़ी में एक अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं। 1850 में बेरार प्रांत में जन्मी ताराबाई के पिता ज्योतिबा फुले के सहयोगी थे, जिनसे उन्हें संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी की शिक्षा मिली। ताराबाई ने 1882 में ‘स्त्री पुरुष तुलना’ लिखी, जिसने अत्यंत सुर्खियां बटोरी। इस पुस्तिका में महिलाओं और पुरुषों के जीवन की तुलना कर पितृसत्ता पर तीखे प्रश्न उठाए।

ताराबाई पूछती हैं, “पुरुष अपने आप को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है? .... उनके बीच ऐसी क्या भिन्नता है कि पत्नी के मरने से पति पर कोई आफत नहीं आती वह जब चाहे दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे-ऐसे दुःख दिए जाते हैं मानो उसी ने अपने पति को मारा हो? ये दोहरे मापदंड क्यों?”

रमाबाई की भाँति ताराबाई भी पौराणिक संहिताओं को इस असमानता के लिए दोषी ठहराती हैं, “धर्माचार्यों ने शास्त्रों में सब नियम पुरुषों की सुख-सुविधा का ख्याल रखकर बनाये हैं| स्त्रियों की नहीं।“ विधवाओं की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण करती हैं। वेश्यावृत्ति के लिए पितृसत्ता को लक्ष्य करते हुए वह पुनर्विवाह पर बल देती हैं, “अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम ने इन रूपवती प्रेमदाओं को ऐसी विप्प्नाव्स्था में ला छोड़ा है कि पूछो मत। पुनर्विवाह की मान्यता रहती तो इनकी ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती”।

ताराबाई की शैली इतनी तीखी और आक्रमक है कि यदि पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रसित कोई व्यक्ति इसे पढ़ ले तो अपनी मुट्ठी भींच ले। विधवाओं की दशा को सामने रखकर वह पुरुषों से पूछती है, “यदि तुम्हारी पत्नी मर जाती है, तो तुम अपना चेहरा काला क्यों नहीं कर लेते और दाढ़ी बढ़ा कर जन्म तक जंगल में क्यों नहीं रहते?” महिलाओं की निंदा करने वालों को बस दो प्रश्नों से लज्जित कर देती हैं कि, “तुम किसके गर्भ में पैदा हुए हो?" तुम्हारे नौ महीने का बोझ किसने उठाया?” ताराबाई ने न केवल शब्दों से पितृसत्ता पर प्रहार किया अपितु फुले दंपति के साथ मिलकर महिला हित में कार्य भी किया।

रुकैया सखावत हुसैन। साभार गार्गी प्रकाशन

रुकैया सखावत हुसैन। साभार गार्गी प्रकाशन

बंगाल प्रांत में स्त्री मुक्ति का बिगुल फूकने वाली रुकैया सख़ावत हुसैन का जन्म 1880 में हुआ था। भाई से उर्दू, बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखी। उन्होंने आजीवन हास्य-व्यंग और रचनात्मक शैली में रचनाएँ कर, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया और महिलाओं को अपनी बेड़ियाँ तोड़ने और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रुकैया ने अनेक रचनाएँ की जिनमें से Sultana's Dream (1905) ‘सुल्ताना का सपना’ सर्वाधिक चर्चित रचना रही। यह रचना स्त्री-विमर्श, वैज्ञानिकता, कल्पनाशीलता और मानवता का एक सुंदर संगम है।

इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से रुकैया महिलाओं को पितृसत्ता रहित समाज का सपना दिखती है और इससे उनके मन में उठने वाले हर संभव प्रश्न का प्रश्नोत्तरी शैली में उत्तर भी देती है। इसमें वह एक ऐसी यूटोपियन नारीवादी दुनिया का निर्माण किया जो हमारे समाज के बिल्कुल विपरीत है। पुरुष घर में परदे में रहते हैं। महिलाएँ समाज का नेतृत्व करती हैं। वह महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं, “पुरुषों के बराबर आने के लिए हमें जो करना होगा, वह सभी काम करेंगे। अगर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आज़ाद होने के लिए हमें अलग से जीविका अर्जन करना पड़े, तो यह भी करेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो हम लेडी किरानी से लेकर लेडी मजिस्ट्रेट, लेडी बैरिस्टर, लेडी जज- सब बनेंगे।“ वह महिलों की दुर्दशा पर लिखती हैं, “हम ज़माने से मर्दों की ग़ुलामी और फरमाबरदारी करते-करते अब ग़ुलामी के आदी हो चुके हैं।“ वह शिक्षा को शस्त्र बनाने पर बाल देती है, “जब स्त्रियां पढ़ती हैं, सोचती हैं और लिखने लगती हैं तो वे उन बातों पर भी सवाल उठाने से क़तई गुरेज़ नहीं करतीं, जिनकी बुनियाद पर गैरबराबरियों से भरा मर्दाना निज़ाम टिका है।“ रुकैया महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आजीवन कार्यरत रही। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में ‘सख़ावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल’ की स्थापना की।

ये सभी नारीवादी महिला साहित्यकार किसी न किसी रूप में भारतीय नारीवाद की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले से प्रभावित थीं। सावित्रीबाई एक समाज सुधारक, शिक्षाविद होने के साथ ही एक साहित्यकार भी थीं। उन्होंने सुगनबाई और फातिमा शेख के साथ स्त्री शिक्षा और उत्थान पर काम तो किया ही, इसके अलावा उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से भी पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर प्रहार किया।

सावित्रीबाई का पहला काव्य संग्रह ‘काव्य फुले’ 1854 में तथा दूसरा संग्रह ‘बावनकशी सुबोध रत्नाकर’ 1892 में प्रकाशित हुआ। सावित्रीबाई शिक्षा को, शोषण और पितृसत्ता से लड़ने का प्रमुख हथियार मानती थी। वह अपनी एक कविता में लिखती है, “चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई…. क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ....सदियों से घर के काम जो औरत के हवाले कर दिए गए हैं, अधिकार छीने गए हैं, इस गुलामी से सिर्फ शिक्षा ही आज़ाद करा सकती है”। तत्कालीन पुरुष-प्रधान समाज में सावित्रीबाई की कविताओं ने महिलाओं के दिलों में पितृसत्ता से मुक्ति की चिंगारी सुलगा दी और परवर्ती महिला साहित्यकारों को स्त्री अस्मिता के लिए मुखर होने के लिए प्रभावित किया।

आश्चर्य नहीं कि क्यों पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले बुद्धिजीवियों ने इन महिलाओं की उपेक्षा की। इनके समकालीन कुछ अन्य महिलाओं ने भी महिलाओं के दुर्दशा को व्यक्त किया और स्त्री उत्थान के लिए कार्य किया, किन्तु इन महिलाओं ने जिस उग्र और आक्रमक रवैये से पितृसत्ता पर प्रहार किया उससे भारतीय महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला मिला।

(लेखक हिंदी-उर्दू के तुलनात्मक साहित्य के विद्यार्थी हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।