दबाये जाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का बहुलतावादी लोकतंत्र बचा रहेगा: ज़ोया हसन

जानी-मानी राजनीतिक वैज्ञानिक ज़ोया हसन* जानी-मानी महिला कार्यकर्ता सहबा हुसैन को अपने एक साक्षात्कार में बताती हैं कि भारत इस साल 15 अगस्त को अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है,इस जश्न को मनाये जाने के पीछे का ठोस आधार भी है और वह यह कि इन सालों में हमारा लोकतंत्र न सिर्फ़ क़ायम रहा है, बल्कि फला-फूला भी है। भारत की हैरान करने वाली विविधता और क्षेत्रीय मुखरता ने मौजूदा सांप्रदायिक-सत्तावादी शासन की राह में बड़ी बाधायें पैदा कर दी हैं, हसन को यह देखते हुए इस बात का यक़ीन है कि दबाये जाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का बहुलतावादी लोकतंत्र उसी तरह बचा रहेगा, जैसा कि पिछले सात दशकों से बचा रहा है। प्रस्तुत है इस साक्षात्कार का संपादित अंश:

सहबा हुसैन: देश इस साल भारत की आज़ादी का 75 वां साल मना रहा है। देश में मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इन समारोहों की अहमियत पर आपके क्या विचार हैं?

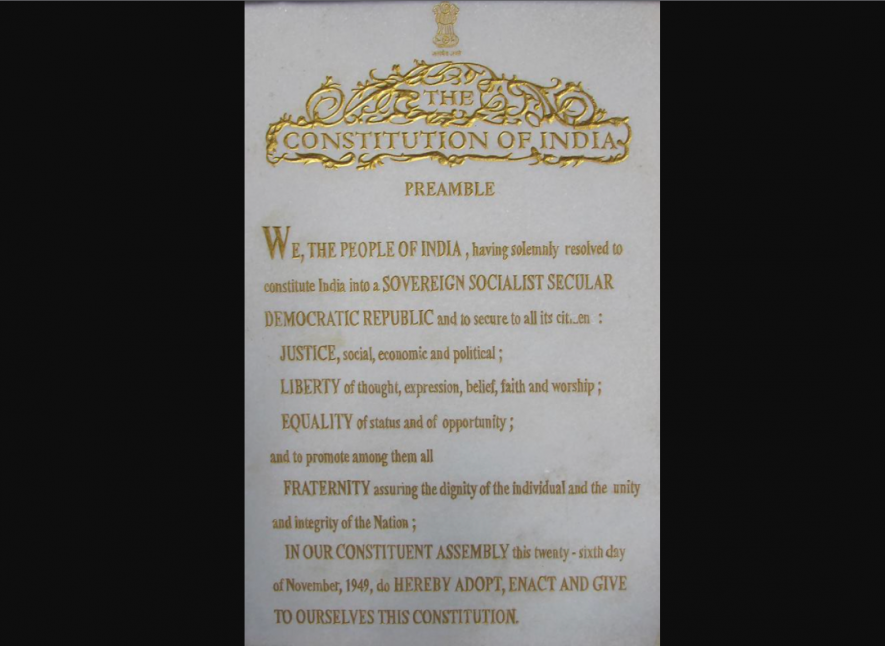

ज़ोया हसन: भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। लोकतंत्र न सिर्फ़ क़ायम रहा है, बल्कि फला-फूला है और संस्थागत भी हुआ है। इस बात को लेकर जश्न मनाने की बात इसलिए है, क्योंकि भारत उपनिवेशवाद के बाद की दुनिया के उन चंद देशों में से एक है, जिन्होंने एक विविध, बहुभाषी और बहु-धार्मिक समाज में समावेशी लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती को स्वीकार किया है। भारत की इस शानदार विविधता को स्वतंत्रता के बाद से उस राजनीतिक संरचना से मदद मिली है, जो सबके लिए बराबरी के अधिकारों पर ज़ोर देती है, और धर्म और अभिव्यक्ति की आज़ादी की हिफ़ाज़त करती है।

स्वतंत्रता संग्राम और संविधान ने सभी भारतीयों के लिए मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की बुनियाद डाल दी थी। यह बुनियाद ज़्यादातर देशों के मुक़ाबले कहीं व्यापक रूप से बहुलवाद और समान नागरिकता की हिफ़ाज़त करती है। लेकिन, कोई भी शिष्ट संविधान ख़ुद को तो लागू करता नहीं, और जिस समय सांप्रदायिक आंदोलनों और सांप्रदायिक राजनीति संविधान के इन्हीं बुनियादी मूल्यों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है,तो इन्हीं बुनियादी मूल्यों को लेकर चुनौतियां कम से कम इस समय तो बार-बार ज़रूर उठ खड़ी हो रही हैं।

साहबा हुसैन:आप भारत को इस 75 साल पर किस तरह परिभाषित करेंगी? आपके मुताबिक़ वे कौन से ऐतिहासिक पल हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत के इस सफ़र को आकार दिया है?

ज़ोया हसन: पिछले 75 सालों में भारत को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक घटनायें हैं। भारत ने एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है, हालांकि बहुत ग़ैर-बराबर, स्थापित और एक कार्यशील लोकतंत्र बना हुआ है, हालांकि अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों के चलते लोकतंत्र दबाव में ज़रूर है, मगर लाखों लोगों को ग़रीबी से बाहर ले आया गया है ,फिर भी ग़रीबी की व्यापक परतें अब भी अछूती हैं, यह लोकतंत्र एक अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति बन चुका है और इसने गुटनिरपेक्षता की नीति विकसित की है, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक बढ़ते हुए वैचारिक, सैन्य और राजनयिक तालमेल का मार्ग भी प्रशस्त कर लिया है।

इस सफ़र के कुछ निर्णायक पलों में शामिल हैं- पहला आम चुनाव, हरित क्रांति, भारत-चीन युद्ध (1962), बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), बांग्लादेश की मुक्ति (1971), पोखरण परमाणु परीक्षण (1974 और 1998) जेपी आंदोलन (1974), आपातकाल (1975-77), मंडल आयोग (1990), इंदिरा गांधी की हत्या (1984), शाह बानो मामला (1985), अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण (1991), राजीव गांधी की हत्या (1991), बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992), मुंबई विस्फोट (1993), कारगिल युद्ध (1999), गुजरात दंगे (2002), मुंबई से शुरू हुए नयी राह दिखाने वाला अधिकार-आधारित सूचना का अधिकार, 2005 अधिनियम और मनरेगा अधिनियम, 2006, जैसे कानूनों की एक श्रृंखला, मुंबई हमले (2008), लोकपाल आंदोलन (2011), जम्मू-कश्मीर का विभाजन और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का ख़ात्मा और रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (2019) में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला।

साहबा हुसैन: संवैधानिक गारंटी और जाति, वर्ग, धर्म और लिंग से परे तमाम लोगों के लिए बराबरी के वादे को लेकर आपका क्या कहना है? इन 'श्रेणियों' के आधार पर चल रहे संस्थागत और सामाजिक भेदभाव के कारण क्या हैं?

ज़ोया हसन: अवसर की समानता कम से कम एक ऐसा मूल्य तो ज़रूर है,जिसे भारत सहित तमाम आधुनिक लोकतंत्रों ने आधिकारिक तौर पर पोषित किया है। भारत में इस समानता को आगे बढ़ाने की कोशिश दो स्तरों पर हुई है। एक स्तर पर सामाजिक संबंधों के ढांचे को बदल देने वाला संवैधानिक प्रयास था। दूसरे स्तर पर आर्थिक समानता लाने को लेकर की गयी कोशिश है।

आर्थिक उत्थान को लेकर चलने वाली बहस औपनिवेशिक शासन के ख़त्म होने के बाद देश के विकास और वैधता की प्रक्रिया का हिस्सा थी, लेकिन हम आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में बहुत हद तक सफल नहीं हो पाये हैं, यह नाकामी विशेषाधिकार प्राप्त और बाक़ी लोगों के बीच के विभाजन को दूर कर पाने में मिली नाकामी से एकदम स्पष्ट है। नतीजतन, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का फ़ायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

सामाजिक विकास के जो बुनियादी संकेत होते हैं,उन मामले में भारत अपने ग़रीब दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के मुक़ाबले पिछड़ रहा है। यह हक़ीक़त देश की ज़्यादतर आबादी के जीवन स्तर में पर्याप्त प्रगति में तेज़ी से विकास दर को हासिल कर पाने में व्यापक नाकामी को दिखाता है।

भारत उन सबसे ग़ैर-बराबरी वाले देशों में से एक है, जहां आय और धन दोनों ही लिहाज़ से नाटकीय रूप से ग़ैर-बराबरी बढ़ रही है। भारत में इस ग़ैर-बराबरी का संकट गंभीर है। ग़रीबी में कमी लाने के मामले में भारत को जो पर्याप्त फ़ायदा हुआ है, उसके उल्टी दिशा अख़्तियार कर जाने का ख़तरा है।

इस ख़तरे को हिंदू राष्ट्रवाद के विकास और बतौर लोकतांत्रिक बुनियाद समान नागरिकता और समान भागीदारी की परिकल्पना की असमर्थता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसे उस कॉर्पोरेट-समर्थक एजेंडे के मक़सद के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों से लेकर स्टेडियम और सड़कों तक की सार्वजनिक संपत्तियों की एक श्रृंखला का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जाना शामिल है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग निजी उद्यम के इन फ़ायदों के सिलसिले में इसी तरह का वैचारिक विश्वास रखता है।

बराबरी के साथ संसाधनों का बंटवारा सरकार का एक अहम कार्य होता है,यह एक ऐसी रणनीति होती है, जो हर स्तर पर बढ़ती ग़ैर-बराबरियों का मुक़ाबला कर सकती है, लेकिन इसके उलट हो रहा है। असलियत यही है कि बड़े पैमाने पर ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी और बेरोज़गारी में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि कई सरकारें संपत्ति के इस बंटवारे के विरोध में हैं या उसकी राह में अड़ंगा लगाती हैं। ग़ैर-बराबरी में हो रहे इस इज़ाफ़े को क़ुबूल ही नहीं किया जा रहा है। इसमें हैरत जैसी कोई बात नहीं कि हिंदू राष्ट्रवाद के विचारक संपत्ति के इस न्यायपूर्ण बंटवारे या समानता का उल्लेख कभी नहीं करते।

लम्बे समय के नज़रिये से देखें, तो यह महज़ इस सरकार की आर्थिक नाकामी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक लोकतांत्रिक विफलता भी है। आम तौर पर असंतोष, ख़ासकर सार्वजनिक संस्थानों में मिलती कम नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ है और इसलिए पक्षपात, ग़ैर-बराबरी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ नहीं,बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी और सशक्तिकरण पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही वजह है कि सामाजिक न्याय की मांग शायद ही कभी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं और इससे उभरने वाली संपत्ति के समान वितरण की चुनौतियों में स्थित होती है।

सहबा हुसैन: आपका काम राज्य, राजनीतिक दलों, जातीयता, लिंग और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। आपने 2006-2009 में बतौर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी कार्य किया था। क्या आज़ादी के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों और महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है? आज की मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

ज़ोया हसन: यह कोई ढकी-छुपी बात तो है नहीं कि भारत में सार्वजनिक संस्थानों में मुसलमान सबसे कम नुमाइंदगी वाला समूह है। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने उनकी निराशाजनक सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्ज कर दिया था। उस रिपोर्ट ने दिखा दिया था कि ज़्यादातर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की कसौटी पर मुसलमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रासंगिकता के ढांचे के हाशिये पर खड़े थे और उनकी औसत स्थिति देश के ऐतिहासिक रूप से सबसे पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के मुक़ाबले बुरी थी या फिर उनसे भी बदतर थी।

मुसलमान तक़रीबन पूरी तरह से भारत की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था (संगठित निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र) से बाहर हैं। शहर में रहने वाले 8% से भी कम मुसलमान इस औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बन पाये हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 21% था।

सच्चर समिति की ज़्यादतर सिफ़ारिशें पंद्रह सालों से चुपचाप ठंडे बस्ते में पड़ी रही हैं।उसके बाद तो उन संख्याओं में सुधार की संभावना भी नहीं है। सचाई तो यह है कि 2014 के बाद से कुछ हद तक ये फ़ासले बढ़ गये हैं। इस स्थिति का विस्तार निर्वाचित विधानसभाओं तक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) शायद ही कभी मुसलमानों को पार्टी का टिकट देती है। इसने दिखा दिया है कि उनके समर्थन के बिना भी चुनावी बहुमत हासिल किया जा सकता है।

जहां तक मुस्लिम महिलाओं का सवाल है,तो उनमें से ज़्यादातर ग़रीब हैं, जो कि भारतीय समाज में उनकी हाशिए की स्थिति के चलते उनके लिए सामाजिक अवसरों की कमी को दिखाता है। राजनीति जगत, व्यवसायों, नौकरशाही, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी ख़ास तौर पर नहीं है। उन्हें शायद ही कभी सशक्तिकरण, ग़रीबी, शिक्षा या स्वास्थ्य पर होने वाली बहस में शामिल किया जाता है, और न ही उनका यह संकट किसी के लिए चिंता का सबब रह गया है।

मुस्लिम महिलाओं के बीच राजनीतिक नुमाइंदगी की भी कमी है और शासन और सार्वजनिक संस्थानों में उनकी कोई आवाज़ नहीं है। निर्णय लेने वाली संस्थाओं में बहुत कम मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी होने के चलते बहुसंख्यक शासन के तहत भारतीय मुसलमानों और उनके हाशिए पर जाने की कहानी में ख़ास तौर पर उनकी चिंताओं को आसानी से अनदेखा किया जा सकता है।

सहबा हुसैन: आपने भारतीय मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक पहलुओं पर व्यापक शोध किया है। आरएसएस/बीजेपी की लामबंदी को देखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए आज के अहम निहितार्थ/नतीजे क्या हैं?

ज़ोया हसन: इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि रोज़गार, शिक्षा और आवास में मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव में इज़ाफ़ हुआ है। यक़ीनन, इन मौक़ों से उनके बाहर होने के तार बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के विस्तार के साथ जुड़े हुए हैं। यह कोई नयी परिघटना तो है नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की परिघटना में तेज़ी आयी है।

हालांकि, राज्य की नीति अल्पसंख्यकों और समुदाय के आधार पर संस्थाओं से बाहर रखे जाने को लेकर किसी भी तरह की ग़ैर-बराबरी को मंज़ूरी नहीं देती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019) तीन पड़ोसी देशों के ग़ैर-मुसलमानों को धर्म के आधार पर 'अवैध प्रवासियों' की श्रेणी से छूट देकर उनकी नागरिकता को तेज़ी से मान्यता दिये जाने की इजाज़त देता है, यह अधिनियम समुदायों के बीच की बराबरी के लिहाज़ से सबसे बड़ा आघात है।

साथ ही साथ अल्पसंख्यकों में ख़ुद के बाहर किये जाने और इस व्यवस्थागत भेदभाव को चुनौती देने की क्षमता का अभाव है, क्योंकि उनमें ख़ुद के वंचित किये जाने की इस स्थिति को चुनौती देने के लिए ज़रूरी फ़ैसले लेने की ताक़त और पहुंच,दोनों की कमी है।

साहबा हुसैन: आपने अयोध्या के बाद के दौर के सिलसिले में लिखा था कि 'हाल के सालों में लोकतंत्र की बहुसंख्यकवादी धारणाओं ने नयी स्वीकार्यता हासिल कर ली है और इस स्थिति ने बहुसंख्यक शासन की धारणाओं को भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन में अहम जगह बनाने के लिए प्रेरित किया है।' क्या आज की सियासी हक़ीक़त को देखते हुए आप इसे विस्तार से बता सकती हैं?

ज़ोया हसन: साल 2014 और साल 2019 के आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक ढांचागत बदलाव की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि यह बदलाव राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिणपंथ की तरफ़ के झुकाव का संकेत देता है। पहली बार, चुनावी बहुमत उस पार्टी के पास है, जो खुले तौर पर उस हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि हासिल किये गये भारतीय राष्ट्रवाद से अलहदा है। यह दक्षिणपंथ लोकतंत्र, धार्मिक तटस्थता (या धर्म पर विचार किये बिना सभी नागरिकों के लिए समान स्थिति) और सामाजिक न्याय पर ज़ोर देने वाली धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है, लेकिन यह राष्ट्रीय पहचान को सांप्रदायिता के आधार पर फिर से गढ़े जाने की मांग भी करता है और यह विशेषाधिकार के रूप में अल्पसंख्यक को दिये गये अधिकारों के सिद्धांत का ग़ैर-मुनासिब मज़ाक भी उड़ाता है।

इसने लोकतंत्र के मायने को बहुसंख्यक की हुक़ूमत,यानी सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली के तहत चुने गये राजनीतिक/जातीय/धार्मिक समूह की राजनीतिक हुक़ूमत की एक प्रणाली की दिशा में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय को इस दावे के आधार पर प्राथमिकता दिया जाना कि किसी राष्ट्र का राजनीतिक भाग्य उसके जातीय बहुमत से निर्धारित होना चाहिए। बहुसंख्यकवादी राजनीति भारतीय राष्ट्र को एक ऐसे राष्ट्र के रूप फिर से नयी शक्ल देने की कोशिश करती है, जो ख़ास तौर पर हिंदू बहुसंख्यक से से जुड़ा हुआ है।

अयोध्या और कश्मीर की घटनायें राष्ट्रवाद के बहुसंख्यकवादी संस्करण को आगे बढ़ाने वाले मज़बूत प्रयासों का संकेत देती हैं। अदालतों, विधायिकाओं और राजनीतिक दलों ने इन क़दमों को संवैधानिक-लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर घटित होने में मदद की है।

इसके अलावा, जिस बात में यह हुक़ूमत अलग है, वह यह है कि वह अपने भीतर एक दुश्मन के गढ़े जाने की ऐसी गुंज़ाइश देती है, जिसकी ज़रूरत बहुसंख्यकवाद को फलने-फूलने के लिए आवश्यकता होती है। इसने एक ऐसे माहौल को बनाकर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का काम किया है, जो विभाजन की राजनीति और भय को हावी होने देने में सक्षम बनाता है। इसे तथाकथित 'परायों', यानी मुसलमानों के सिलसिले में बहुसंख्यक समुदाय में डर बैठाकर और शिकार हो जाने की भावना को बढ़ावा देकर अंजाम दिया जा रहा है।

उसी तरह की अहम बात यह भी है कि इस तरह की भावना से एक निरंकुश हुक़ूमत की स्थापना की ओर क़दम बढ़ता है। ख़ासकर 2019 के आम चुनावों के बाद बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के इस संयोजन से लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, ऐसा ग़लती से नहीं हुआ है, बल्कि सोच-समझकर किया गया है। इन दोनों प्रक्रियाओं ने भारत के लोकतंत्र पर अपने-अपने असर को लेकर बेचैनी को जन्म देते हुए एक दूसरे को मज़बूत ही किया है।

साहबा हुसैन: ऐसा लगता है कि नागरिकता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और इंसाफ़ जैसे शब्दों ने हाल के सालों में नये मायने अख़्तियार कर लिए हैं। इसलिए,हर तरफ़ असहमति और विरोध है। भारत की हुक़ूमत के इस बदलते स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं? भारत में लोकतंत्र के लिहाज़ से सख़्त क़ानूनों और बड़े पैमाने पर नज़र रखे जाने का क्या मतलब है?

ज़ोया हसन: भारत के लोकतंत्र ने एकदम ठीक से काम किया है, क्योंकि कोई एक संस्कृति या भाषा या पहचान इसकी पहचान या एकता के मूल में नहीं है। जब राष्ट्रवाद को एक ही पहचान से परिभाषित किया जाता है, जो या तो भाषा या धर्म या जातीयता हो सकती है, तो राष्ट्रवाद अपनी पटरी से उतरकर बहुसंख्यकवाद की पटरी पर चलने लगता है। यह विचार जातीय या धार्मिक बहुसंख्यकों को किसी राष्ट्र के असली स्वामी के रूप में परिभाषित करता है। यह वह राष्ट्रवाद नहीं होता, जो सामूहिक पहचान को प्रतिबिंबित करता है। सामूहिकता का मतलब है कि राष्ट्र का गठन करने वाले हर एक व्यक्ति को बराबर की हैसियत वाले नागरिक के रूप में शामिल किया जाना। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की बदौलत ही यह समावेशी राष्ट्रवाद भारत की 1947 के बाद की राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करता वजूद में आया था।

इस समय राष्ट्रवाद की जो धारणा है, वह आधुनिक भारत के चुने गये उस रास्ते के बिल्कुल उलट है, जिसने समावेशी राष्ट्रवाद की व्यापक अवधारणा के आधार पर अपना सफ़र शुरू किया था, और सचाई यही रही है कि भारत की ज़्यादातर सामाजिक प्रगति विविधता और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के साथ निकटता से जुड़ी हुई रही है। इसके अलावा, यह समावेशी राष्ट्रवाद, राष्ट्र को लोगों से ऊपर नहीं रखता; इसमें राष्ट्रीय विकास में सभी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना शामिल होता है।

जैसे-जैसे हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के क़रीब पहुंचते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सरकार की ओर से जीवन के सभी पहलुओं-राजनीति या सामाजिक समीकरणों या संस्कृति या खान-पाने की आदतों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह कोई ढकी-छुपी बात तो रह नहीं गयी है कि भाजपा की अगुवाई वाली यह सरकार आलोचना को लेकर सहिष्णु नहीं है, सचाई यही है कि सरकार असहमति को देशद्रोह के रूप में देखती है। नागरिकों की ओर से किये जाने वाले किसी भी तरह के विरोध या सवाल को अक्सर राष्ट्र के लिए ख़तरे के रूप में देखा जाता है और इसलिए असहमति या सवाल उठाने को हतोत्साहित किया जाता है,असलियत यही है कि कई बार तो इसके लिए दंडित भी किया जाता है।

इसके पीछे का बड़ा इरादा यही है कि एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जाये, जहां वैकल्पिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के मामले में चुनावी या वैचारिक स्तर पर कोई विरोध ही न हो। कई बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कॉमेडियन और कार्टूनिस्टों सहित अन्य रचनात्मक लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज करना और उन्हें गिरफ़्तार करना भारत में असंतोष और विरोध को लेकर एक तेज़ी से बनते प्रतिबंधात्मक माहौल का संकेत देता है। इन उपायों में प्रेस सेंसरशिप, इंटरनेट शटडाउन और अहिंसक प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शामिल है।

सहबा हुसैन: सरकार की पूरी ताक़त और सत्तावादी यह रणनीति हमारे स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के दो सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन-नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोध और किसान आंदोलन के सिलसिले में सरकार की प्रतिक्रिया में दिखायी दी थी। ऊपर बताये गये दोनों ही विरोध प्रदर्शनों के मामले में शांतिपूर्ण विरोध की कहानी को "हिंसक, राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी" आंदोलन में बदल देने का यह प्रयास विरोधों के अपराधीकरण के एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता हुआ दिखायी दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक टूल किट पर पुलिस की ज़्यादती को कोई किस तरह समझ सकता है?

ज़ोया हसन: इन गड़बड़ियों के बावजूद मैं भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर निराश नहीं हूं, ठीक है कि लोकतंत्र को एक बराबरी वाले खेल के मैदान की दरकार है, जो कि इस समय हमारे पास नहीं है। पिछले कुछ सालों से कई समूहों और सार्वजनिक विरोधों से बड़े पैमाने पर जो प्रतिक्रियायें सामने आयी हैं,वे बहुमत के शासन की सीमा और हमारे लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने के प्रतिरोध का संकेत देती है।

नागरिक समाज के अलावा, भाजपा के पास भारी वित्तीय और अन्य संसाधन होने और सरकारी मशीनरी का मनचाहा इस्तेमाल किये जाने के बावजूद चुनाव जीतने में भाजपा के सामने पेश आने वाली चुनौतियां इसी संकेत का तस्दीक़ करती हैं। भारत की शानदार विविधता और क्षेत्रीय मुखरता ने सांप्रदायिक-सत्तावादी शासन के रास्ते में बड़ी बाधायें खड़ी कर दी हैं।

इसके अलावा, हम एक ऐसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो सात दशकों से भी ज़्यादा समय से क़ायम है और काम कर रहा है। भारत के लोग लंबे लोकतांत्रिक अनुभव और विविधता, बहस-मुबाहिसे और विचारों की बहुलता को अहमियत देते हैं, जो कि इसी अनुभव का एक हिस्सा हैं। यही भारत की ख़ासियत है। इस ख़ासियत को ख़त्म किये जाने की किसी भी तरह की मौजूदा कोशिश इसे ख़त्म नहीं कर पायेगी।

साहबा हुसैन: देश में महिला आंदोलन,ख़ासकर शाह बानो आंदोलन के दौरान और 80 के दशक में मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक के ख़िलाफ़ आपकी सक्रिय प्रतिबद्धता और भागीदारी को लेकर सब जानते है। हाल ही में सीएए के ख़िलाफ़ बड़ी संख्या में महिलाओं की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। कृपया इन संघर्षों के बारे में अपना अनुभव और समझ हमसे साझा करें।

ज़ोया हसन: सीएए के ख़िलाफ़ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी ख़ासियत थी। वे भेदभाव वाले उस क़ानून के ख़िलाफ़ चल रहे प्रतिरोध की आत्मा थीं, जिसने पहली बार नागरिकता को लेकर धार्मिक आधार पर जांच-पड़ताल की शुरुआत की। इन विरोधों ने बतौर सविनय अवज्ञा राजनीति की एक नई शब्दावली और व्याकरण दिया। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने व्यापक पैमाने पर चल रही बहुसंख्यकवाद और राष्ट्र-विरोधी बहस को चुनौती दी,यह चुनौती देश की तमाम आबादियों और इलाक़ों के बीच देखी गयी।

ये विरोध इसलिए भी अहम जाते हैं, क्योंकि ये विरोध किसी लिंगगत मुद्दों पर नहीं थे और इनमें सरकार और पुलिसिया हिंसा की पूरी तरह परवाह किये बिना महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गयी थी। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि महिलायें एक ऐसे मक़सद से सड़कों पर उतर आयी थीं, जो ख़ास तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ नहीं था, यह भागीदारी यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर नहीं थी। इन विरोधों में मुसलमानों की भागीदारी के लिहाज़ से एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि इसमें मुस्लिम पहचान के बजाय भारतीय होने की पचाहन थी। इससे भी ज़्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि इन मुस्लिम महिलाओं ने अपने समुदाय के नेताओं और मौलवियों की ओर से निर्धारित राजनीति की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर दिया और उन मुद्दों,ख़ासकर समान अधिकार और समान नागरिकता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो लोगों के लिए अहम हैं।

*ज़ोया हसन नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीतिक अध्ययन केंद्र, और विशिष्ट संकाय, सामाजिक विकास परिषद में रिटायरमेंट के बाद की मानद प्रोफ़ेसर हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

India’s Plural Democracy Will Survive All Attempts to Stifle it: Zoya Hasan

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।